[1] '마지막 한달' 全數 분석

사망자 3명중 1명은 끝까지 연명치료, 미국의 3배·캐나다의 6배

가족들은 "할 건 다했다" 자위… 의료진 "고통의 시간을 늘릴 뿐"

10년 전 한국인은 3~4년간 앓다가 남성은 73세, 여성은 80세에 세상을 떴다.

지금 한국인은 남녀 모두 5~6년씩 앓다가 남성은 77세, 여성은 84세에 눈을 감는다.

본지는 지난해 '한국인의 마지막 10년' 1부를 통해 수명만 늘고 건강은 받쳐주지 않는 현상을 보도했다.

이제 2부를 통해 아프고 외롭고 돈 없는 '마지막 10년의 삼중고'를 파헤친다.

삶의 '마지막 10년'이 편안한 나라가 진짜 선진국이다.

2012년 별세한 이동희(가명·당시 76세)씨. 대장암을 앓았다.

암 진단받은 뒤 마지막 2년 2개월을 대형 종합병원에서 보냈다.

전체 입원 기간 790일 중 150일을 중환자실에 있었다.

중환자실에 가기 전 그는 이미 말기였다. 암이 온몸에 번져 항암제가 안 들었다.

의료진이 가족에게 "더 해 드릴 수 있는 일이 없다"고 했다. 아내와 아들이 "그래도 뭐든 계속해달라"고 했다.

가족은 이씨가 기사회생하리라 믿었다.

중환자실에서 이씨는 인공호흡기를 달았다. 항문으로 영양분을 공급하고 기계로 피를 돌렸다.

아들이 매일 오후 면회를 왔다. 하지만 이씨는 아들과 눈을 맞추지 못했다.

인공호흡기를 달면서 수면제와 진통제를 주사해 의식이 없었던 탓이다.

그는 그 상태로 기계음 속에 사망했다. 아들이 "그래도 끝까지 할 수 있는 건 다 해봤다"고 스스로를 위로했다.

전체 의료비 1억9000만원 중 1억6000만원은 국가가, 3000만원은 아들이 냈다.

문제는 이씨가 받은 중환자실 치료 중 암 자체를 낫게 하는 건 하나도 없었다는 점이다.

의료진이 "가족이 원해서 해 드리긴 했지만 말 그대로 연명 치료였다"고 했다.

그런 연명 치료 중에는 보통 사람도 맨정신으로 받기 힘든 고통스러운 처치가 적지 않다.

윤영호 서울대 의대 부학장은 "환자가 말을 못해 그렇지, 의학을 알고 들여다보면

정말로 생명을 연장한다기보다 '죽는 과정'을 길게 늘릴 뿐인 경우가 많다"고 했다.

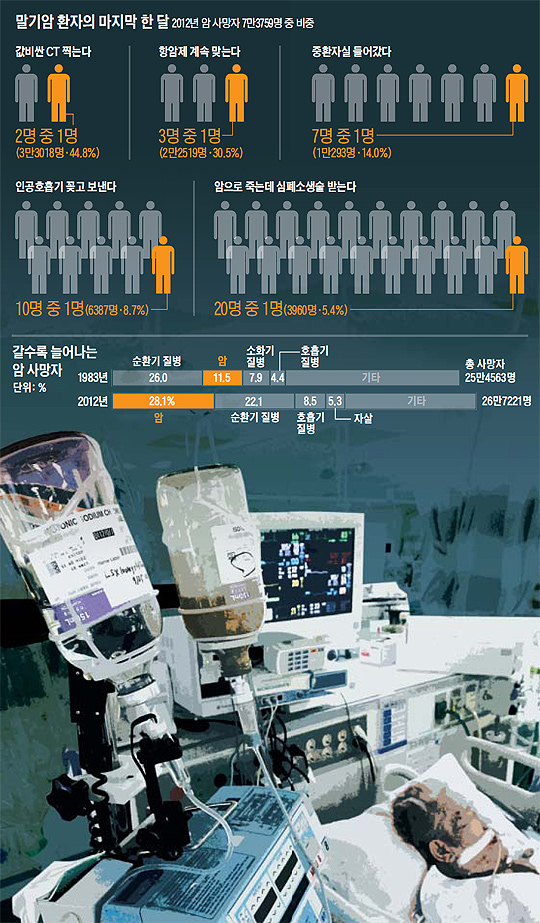

취재팀이 국민건강보험공단 빅데이터운영실 박종헌 연구위원에게 의뢰해 2012년 한 해 동안 암으로 세상을 떠난

한국인 모두의 '마지막 한 달'을 분석했다.

분석 결과 전체 암 사망자 세 명 중 한 명이 사망 한 달 이내까지 항암제를 계속 썼다

(7만3759명 가운데 2만7997명·30.5%). 미국(10%)보다 세 배, 캐나다 온타리오주(5%)보다 여섯 배 높다.

허대석 서울대 의대 교수는 "마지막 한 달까지 항암 치료를 하는 건 환자에게

고통만 주기 때문에 하지 않는 것이 옳다"고 했다.

환자 체력이 극도로 쇠약해진 상태에서 죽는 과정만 연장한다는 것이다.